中国航天员在天宫空间站完成的全球首次在轨烧烤,标志着人类航天饮食史的重大突破。这一成就不仅是技术实力的集中体现,更蕴含着对太空生活品质的深刻思考。

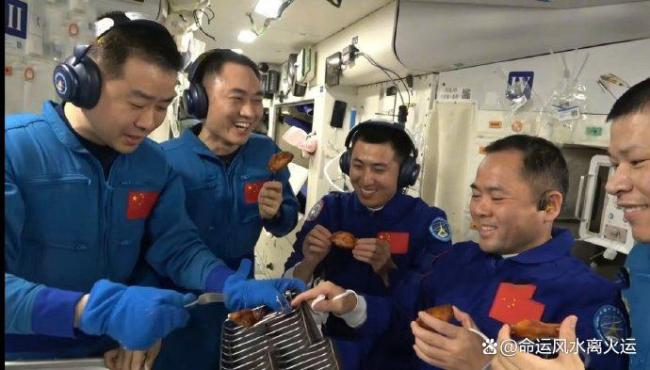

2025年11月3日,神舟二十一号乘组与神舟二十号乘组在空间站共同启用随船上行的热风烘烤机,成功烤制出奥尔良烤鸡翅和黑椒牛排。这是人类首次在太空环境中实现真正意义上的烹饪——食材从预处理到烘烤完成均在轨进行,且最终产品达到地面餐厅级口感。此前国际空间站的相关实验包括以色列2019年的3D打印肉、欧洲航天局2023年的油炸实验以及美国NASA 2016年的火焰实验,但这些实验要么未进行实际烹饪和食用,要么仅研究特定过程,未能形成可食用成品。中国此次突破的核心意义在于将实验室成果转化为航天员的日常饮食,使太空生活从“生存模式”转向“生活模式”。正如航天员在视频中所说:“咬下烤鸡翅的瞬间,整个舱段都飘着家的味道”。

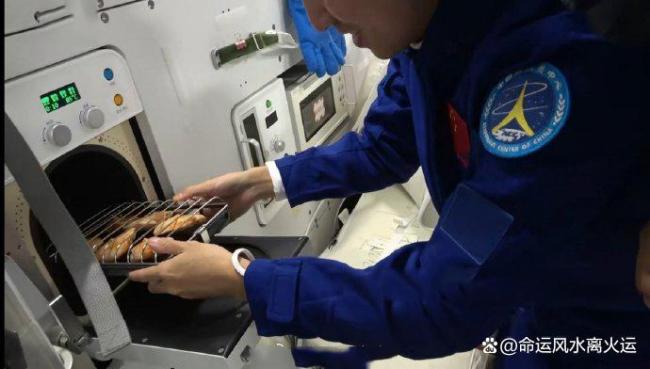

支撑这一突破的技术包括立体热风循环技术、智能温控与安全防护系统、冷链运输与预处理技术、航天级材料应用以及系统集成与人文关怀。立体热风循环技术通过9叶螺旋扇叶以2000转/分钟的速度推动热空气形成360度环流,利用附壁效应和紊流效应打破微重力下的热分层,使食材表面温差控制在±1℃。这使得28分钟内就能将鸡翅中心温度提升至75℃,外皮呈现焦糖化反应,效果与地面烤制一致。智能温控与安全防护系统内置高精度热电偶传感器,结合PID算法实现0.1秒级动态调节,确保局部过热时加热功率自动降低并增强风扇转速。防油污设计通过负压式滤油系统和亲油疏水纳米涂层避免污染舱内环境。冷链运输与预处理技术则保证了食材在极端温差下的保存和解冻质量。航天级材料如碳素纤维加热管和耐高温复合材料提高了设备的性能和寿命。此外,系统集成与人文关怀的设计使得烤箱与太空厨房其他模块无缝对接,形成闭环体系,并通过特定波长的红光缓解航天员心理压力,增强团队凝聚力。

中国此次突破改写了太空食品的评判标准,从“可储存、能果腹”转向“可烹饪、有口感”。神舟二十一号任务中,食品种类扩展至190余种,食谱周期延长至10天,支持新鲜蔬菜、坚果、蛋糕等多元食材的在轨加工。相比之下,国际空间站的食谱周期仅5天,且缺乏热加工能力。对于火星等长期任务而言,传统冻干食品无法满足三年以上的营养需求,中国的太空烧烤技术验证了新鲜食材在轨加工的可行性,为未来建立火星基地的闭环生态系统奠定基础。太空烤箱的核心技术已开始服务于民用领域,如九阳公司将立体热风循环技术引入家用空气炸锅,净水器采用瞬时加热技术实现45℃温水秒出,真空滚揉腌制和低温慢解技术也被用于高端肉制品加工。

中国航天正规划在2030年前实现更多目标,包括拓展烹饪功能、升级“太空菜园”以及开发深空厨房原型。当烤鸡翅的香气穿越400公里太空,这不仅是中国航天技术的胜利,更是人类对宇宙探索的一次诗意诠释。从东方红一号的太空音乐到空间站的烧烤盛宴,中国航天始终在探索中书写着属于全人类的新篇章。